Sardinien: Tauch- und Reisebilder

Klicken auf Bilder mit Hyperlinks erlaubt eine größere Darstellung,

retour via Browserbutton "zurück"

Der

nachstehende Bericht ist mit Textmarken in folgende Abschnitte eingeteilt:

Papierkram und Briefwechsel

-

Vom Glück alter Methoden und Papiere

-

Tauchen auf Sardinien

- Ankunft -

Olbia - Auf der Campingplatz Möweninsel

- UW-Naturschutzgebiete - Sardinien I - Erste Beobachtungen im Flachwasser - Tauchen vor dem Zeltplatz - Brassen und Drachenköpfe - Ausfahrt nach Spargiotto - Sardinien II - Das Wetter bleibt

- Nächtliche Einstiege - Meerbarben -

Der Maddalena-Archipel

- Ein letzter Tauchgang - Abschlussbericht in neunfacher Ausfertigung!

|

nach

unten

Irgendwann vor vielen Jahren,

vermutlich um 1978, schreibe ich mehrere westdeutsche Sporttauchklubs an, deren Adressen ich den Verbandsmitteilungen des VDST (damals Beilage im „Delphin“) entnehme. Dabei geht es mir in erster Linie um den Austausch von Tauchliteratur, aber vielleicht auch um die Beschaffung des einen oder anderen Tauchsportartikels. Meine Tauschmöglichkeiten beschränken sich allerdings auf die regelmäßige Übersendung unserer Tauchsportzeitschrift „Poseidon“.

Manfred Morzuch aus Westberlin und die Sportsfreunde Peter Teichmann aus Kiel und Peter Kopsch aus  Flensburg antworten auf meine Schreiben. Manfred ist der erste, der uns - Frau und Tochter sind stets mit von der Partie - mit Ehefrau Eveline, den Kindern, seinem Tauchkumpel Erhard Wegener und dessen Familie, in Mahlsdorf besuchen. Die beiden Westberliner sind Mitglieder des Tauchsportklubs „Interessengemeinschaft für meeresbiologische Forschung e. V.“ (IGFM). Ihre besondere Aufmerksamkeit gilt Sardinien, das sie Jahr für Jahr im Urlaub mit großem materiellen Aufwand besuchen. Manfred, derzeit Leiter des Klubs, hat mir auch von dem jahrelang durch die IGFM geisternden Plan erzählt, beim World Life Found für die Einrichtung einer UW-Naturschutzzone auf Sardinien plädieren zu wollen. Die IGFM-Mitglieder waren zwar alles meeresbiologische Laien, aber eben interessiert, dem Hobby Tauchen auch noch eine allgemein nützliche Komponente beizufügen. Nur zu tauchen, wird nach der anfänglichen Begeisterung schnell langweilig. Es bedarf einer zusätzlichen Aufgabe zu dem bloßen Herumschwimmen und Beobachten. Die einen konzentrieren sich auf die Tauchausbildung, andere fotografieren oder filmen, wieder andere betätigen sich als biologisch interessierte Naturfreunde. So auch die IGFM. Und das bringt mich auf eine Idee.

nach

unten

nach

oben Flensburg antworten auf meine Schreiben. Manfred ist der erste, der uns - Frau und Tochter sind stets mit von der Partie - mit Ehefrau Eveline, den Kindern, seinem Tauchkumpel Erhard Wegener und dessen Familie, in Mahlsdorf besuchen. Die beiden Westberliner sind Mitglieder des Tauchsportklubs „Interessengemeinschaft für meeresbiologische Forschung e. V.“ (IGFM). Ihre besondere Aufmerksamkeit gilt Sardinien, das sie Jahr für Jahr im Urlaub mit großem materiellen Aufwand besuchen. Manfred, derzeit Leiter des Klubs, hat mir auch von dem jahrelang durch die IGFM geisternden Plan erzählt, beim World Life Found für die Einrichtung einer UW-Naturschutzzone auf Sardinien plädieren zu wollen. Die IGFM-Mitglieder waren zwar alles meeresbiologische Laien, aber eben interessiert, dem Hobby Tauchen auch noch eine allgemein nützliche Komponente beizufügen. Nur zu tauchen, wird nach der anfänglichen Begeisterung schnell langweilig. Es bedarf einer zusätzlichen Aufgabe zu dem bloßen Herumschwimmen und Beobachten. Die einen konzentrieren sich auf die Tauchausbildung, andere fotografieren oder filmen, wieder andere betätigen sich als biologisch interessierte Naturfreunde. So auch die IGFM. Und das bringt mich auf eine Idee.

nach

unten

nach

oben

Papierkram und Briefwechsel

Als wir wieder einmal in Mahlsdorf zusammensitzen, frage ich Manfred nach dem Projekt Sardinien. Ließe sich daraus nicht eine offizielle Einladung anfertigen? Ich würde gern auch einmal Sardinien besuchen. Ich könnte mir dann ein kleines Zelt mitbringen und auch sonst für mich sorgen. Aber ich benötige eine offiziell klingende Einladung. Der Brockhaus Verlag schreibt mir bestimmt eine Befürwortung. Ungewiss nur, ob auch das Kulturministerium zustimmt. Und davor liegt noch die MfS-Hürde. Wenn die nicht wollen, geht überhaupt nichts. Da wäre dann auch das Kulturministerium machtlos, denn ohne MfS-Reisebestätigung fangen die gar nicht erst an. Aber ohne Antragsversuch erfahre ich das auch nicht!

Manfred stimmt zu. Er wird eine Einladung ausarbeiten. Einige Wochen später halte ich sie in den Händen. Ich bin beeindruckt! Ich schreibe umgehend an das Kulturministerium und lege gleich Einladung und Reiseantrag bei.

nach

unten

nach

oben

Berlin, 10. Februar 1982

An: Ministerium für Kultur

Bitte um Reisegenehmigung nach Sardinien

Ein günstiger Zufall würde es mir erlauben, kostenlos als Gast der Interessengemeinschaft für Meeresbiologische Forschung etwa fünf Wochen am Mittelmeer arbeiten zu dürfen...

Das Angebot der Interessengemeinschaft kommt mir umso mehr gelegen, als ich zurzeit vertragsgebunden für den Brockhaus Verlag an einem Bildband mit 170 Farbaufnahmen „Tauchen im Mittelmeer“ arbeite, andererseits voriges Jahr mein Reiseantrag Griechenland/Jugoslawien abgelehnt wurde. Der Brockhaus Verlag würde meine Teilnahme sicher befürworten und die Beantragung notwendiger Formalitäten übernehmen...

Die Teilnahme an der Expedition erlaubte mir für den Bildband und andere populärwissenschaftliche Arbeiten eine wesentlich bessere Bildkollektion zur Verfügung zu stellen und durch mehr Taucherfahrung, Beobachtungen und Konsultationen meeresbiologisch interessierter Personen den Textbeitrag sachkundiger zu gestalten. Dies geschähe doch nicht nur in persönlichem Interesse. Ich bitte sehr, die unterlaufenen Fehler mir nicht noch länger anzukreiden. Ich habe doch niemandem geschadet, noch staatliche Mittel verbraucht, andererseits Bildmaterial mitgebracht, das allen DDR-Lesern zu Gute kommt.

Berlin, 10. Februar 1982

An: Ministerium für Kultur

Dienstreise nach Sardinien

Hiermit bitte ich, mir für die Zeit vom 23. Juni bis zum 4. August 1982 eine einmalige Dienstreise nach Italien zu genehmigen. Die Reisestationen: Grenzübergang Schönefeld - Rom - Fährhafen Civitavecchia - La Maddalena/Sardinien. Ich möchte mit der Interflug bis Rom fliegen und benötige daher nur ein italienisches Visum ...

nach

unten

nach

oben

Reisegründe

Einladung zur Teilnahme an der 1982er Expedition im Rahmen des Projekts Sardinien durch die Interessengemeinschaft für Meeresbiologische Forschung e. V. (IGFM), Fachbereich Wissenschaft; vertreten durch den Präsidenten des Landestauchverbandes Berlin (West) und Expeditionsleiter Manfred Morzuch, D-1000 Berlin 47, Johannisthaler Chaussee 310. Die IGFM führt vom 24.6. bis zum 31.7. biotopische und ökologische Untersuchungen unter internationaler Beteiligung im Maddalena-Archipel Sardiniens durch mit dem Ziel, über den World Wildlife Fund die Einrichtung von Unterwasser-Schutzzonen zu empfehlen. Die IGFM übernähme meine Betreuung und die Kosten für den Sardinienaufenthalt und bat, dafür mich an der Erarbeitung der Bilddokumentation zu beteiligen. Außerdem Einladung zur Teilnahme an der 1982er Expedition im Rahmen des Projekts Sardinien durch die Interessengemeinschaft für Meeresbiologische Forschung e. V. (IGFM), Fachbereich Wissenschaft; vertreten durch den Präsidenten des Landestauchverbandes Berlin (West) und Expeditionsleiter Manfred Morzuch, D-1000 Berlin 47, Johannisthaler Chaussee 310. Die IGFM führt vom 24.6. bis zum 31.7. biotopische und ökologische Untersuchungen unter internationaler Beteiligung im Maddalena-Archipel Sardiniens durch mit dem Ziel, über den World Wildlife Fund die Einrichtung von Unterwasser-Schutzzonen zu empfehlen. Die IGFM übernähme meine Betreuung und die Kosten für den Sardinienaufenthalt und bat, dafür mich an der Erarbeitung der Bilddokumentation zu beteiligen. Außerdem

- Anfertigung von Farbfotos, Beobachtung und Konsultation mit meeresbiologischen interessierten Tauchern zur Ergänzung der Bildkollektion und sachkundigerer Textausarbeitung für den Farbbildband „Tauchen im Mittelmeer“ (Brockhaus Verlag).

- Erweiterung meines Bildarchivs.

- Sammeln von Reiseeindrücken über „Land und Leute“ für eine weitere geplante Reisebeschreibung.

- Fotografieren aller Art von Taucherausrüstung und Zubehör für ein Lexikon der Unterwasserwelt.

Die Kosten des Sardinienaufenthaltes (Camping, Verpflegung, Druckluft, Bootsausfahrten) trüge die Interessengemeinschaft für meeresbiologische Forschung aus dem Expeditionsfonds; die für den Transfer Rom - Sardinien (ca. 200 bis 300 DM) meine bei Hamburg lebende Tante Frau Herta Janauschek. Alles andere, wie Flugtickets und Filme, bezahle ich.

nach

unten

nach

oben

Berlin, 8. April 1982

An: Brockhaus Verlag

Durch einen glücklichen Umstand erhielt ich eine Einladung zur Teilnahme an einer Tauchexpedition der Interessengemeinschaft für Meeresbiologische Forschung aus Westberlin nach Sardinien. Da dies mir gestattete, das UW-Bildmaterial für den geplanten Bildband wesentlich aufzubessern, habe ich beim Kulturministerium erneut eingereicht:

- die Bitte um Reisegenehmigung (Kopie Anlage 1)

- einen Reiseantrag (vierfach, Kopie Anlage 2

- die Einladung der Interessengemeinschaft

- das Expeditionsprogramm

Heute bekam ich vom Kulturministerium, vertreten durch Frau Röhr, den Jubel auslösenden Anruf: Ich solle umgehend alle übrigen erforderlichen Unterlagen nachreichen, insbesondere den Brockhaus Verlag um die Reisebefürwortung bitten. Inzwischen oder danach würden mir die Länderpapiere zugestellt, die ich dann ausgefüllt einschließlich Anträge auf Ausreise, Passbilder und meinen Reisepass beim Kulturministerium abgeben müsste.

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 8.10.81 (II/Str/Sch) und in der Hoffnung, dass dies noch gilt, wäre es nun das vordringlichste, die Reisebefürwortung an das Kulturministerium abzuschicken. Es ist ja nicht mehr viel Zeit. In diesem in vierfacher Ausfertigung einzureichenden Schreiben müsste auch stehen, dass alle notwendigen finanziellen Ausgaben vom Autor getragen werden (einschließlich der Devisen in Höhe von 300 DM), die er von einem entfernten Verwandten geschenkt bekommt).

Ich freue mich riesig, dass es vielleicht doch noch klappt und bitte Sie sehr, sich dieser Angelegenheit anzunehmen.

nach

unten

nach

oben

Berlin, 14. April 1982

Von: Kulturministerium

Unter Bezugnahme auf das mit Kollegin Röhr geführte Telefongespräch übergeben wir Ihnen anliegend die erforderlichen Formulare für die Ausreise nach Sardinien, Wir bitten dabei Folgendes zu beachten:

- Die 4 Fragebogen sind in deutsch auszufüllen

- 4 Lichtbilder sind aufzukleben

- 1 Einladung, wenn möglich von der dortigen Polizeibehörde beglaubigt, ist beizufügen

- Jede im Fragebogen aufgeführte Referenz ist mit genauer Anschrift einschl. Straße und Haus-Nr. einzutragen

- Entsprechend dem benutzten Verkehrsmittel ist die Grenzübergangsstelle anzugeben

- Bei einem Aufenthalt von mehr als 5 Tagen sind vom Antragsteller am Aufenthaltsort

- 1 Fragebogen auszufüllen und 2 Lichtbilder vorzulegen

- Bitte auf den Fragebogen alle Fragen beantworten, keine Striche machen, kein Datum und keine Telefon-Nr. bei der Unterschrift einsetzen.

Die ausgefüllten Formulare bitten wir, umgehend an uns zurückzusenden.

Den Antrag auf Ausreise für Sie erwarten wir direkt vom Brockhaus Verlag, der von Ihnen entsprechend informiert werden sollte.

Wir möchten nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass unsererseits keine Valutamittel für diese Ausreise bereitgestellt werden können. Es ist daher erforderlich, Ihrerseits im Verlagsantrag anzugeben, wie die Finanzierungsfrage gelöst wird.

nach

unten

nach

oben

Das Eingangsdatum im Reisebüro ist der 26.5.1982, der Ausgangstempel des Reisebüros trägt das Datum vom 11. Juni 1982. Auch zu dieser Reise besitze ich eine kleine „Genehmigungschronologie“. Die ist aber wesentlich kürzer als jene

meiner ersten „Westreise“:

14. Februar: - Bitte um Reisegenehmigung im Ministerium abgegeben

8. April: - Anruf von Frau Röhr am Gründonnerstag, dass die Reise befürwortet sei, die Unterlagen per Post an mich abgingen und der Brockhaus Verlag die Befürwortung einreichen solle.

20. April: - Abgabe aller Unterlagen im MfK bei der Kollegin in Zimmer 311. Auskunft, dass eine Einladung nicht gebraucht werde. Brockhaus-Schreiben reicht. Alle Unterlagen sind komplett.

10. Mai: - Anruf Frau Ritter von Brockhaus, dass eine „Befürwortung des Fachverbandes“ fehlte. Hinweis: ich sollte Frau Schlegel selbst die Situation erklären. - Anruf bei Frau Schlegel im MfK, meine Lage erklärt.

18. Juni: - Auf Anfrage (Freitag nachmittags) Erklärung von Frau Röhr, dass soeben die Unterlagen eingetroffen seien und am Montag nach 9 Uhr abgeholt werden könnten.

Eine Anmerkung: mit Fachverband sind beispielsweise Organisationen wie der Verband Deutscher Journalisten oder der Schriftstellerverband gemeint. In beiden aber bin ich nicht Mitglied und konnte es auch nicht werden. Ich habe weder Journalistik studiert noch arbeite ich hauptberuflich als Journalist. Und der Ostberliner Schriftstellerverband wiederum nimmt keine Sachbuchautoren auf. Deshalb - und vielleicht war das gar nicht so schlecht für mich - gibt es keinen befürwortenden Fachverband, aber auch keinen, der ablehnen konnte!

nach unten

nach oben

Vom Glück alter Methoden und Papiere

Nachfolgend nun mein Sardinienbericht, den mehrerlei Quellen speisen: vor allem der Text der Tonbildschau „Tauchen vor Sardinien“. Dann hatte ich Mitte der achtziger Jahre eigentlich vor zu versuchen, später - analog dem Korsikaband - auch ein Buch über Sardinien zu veröffentlichen. Dementsprechend schrieb ich mit noch frisch durch die Sinne wirbelnden Reiseeindrücken verschiedene Episoden auf. Als sparsamer Mensch und mit der mir eigenen Hochachtung vor Papier jeder Art verwendete ich dafür die Rückseiten von Manuskripten inzwischen veröffentlichter oder endgültig abgelehnter bzw. verworfener Arbeitsfassungen. Es mussten aber auch die Rückseiten von allerlei Briefen, Entwürfen oder sonstigen Notizen herhalten.

Die handwerkliche Methode zum Entwerfen von Texten pflegte mit den Jahren und den sich ständig verändernden technischen Möglichkeiten zu variieren. Mode war gewiss auch mit im Spiel. Zu dieser Zeit stand ich auf handschriftliche Zeilen. Ich probierte es mit Bleistift, Kugelschreiber und landete schließlich bei Tinte. Ich erinnere mich, es sogar mit Opas Federhalter und Stahlfedern probiert zu haben. Hat etwas herrlich Antiquiertes, ist aber zu mühsam. Also war der Füllfederhalter wieder gefragt, denn er schrieb sich flüssiger und verleitete nicht ganz so zum Krakeln wie der Kugelschreiber. Nicht umsonst war seine Benutzung in den Grundschulen nicht gestattet. Mal benutzte ich den moderneren Patronenfüller, dann wieder die klassische Variante, denn ich hatte vom Opa auch ein schönes altes Tintenfass geerbt. Und auf meinem Schreibtisch wirkte es eine Zeit lang, nebst der alten Ablage, Federhaltern und Stahlfedern höchst dekorativ. Außerdem gab es noch eine praktische Erfindung in den 70ern, die den Umstieg auf Tinte wesentlich erleichterte. Sie hieß „Tintenkiller“ und war so eine Art farbloser Filzstift. Er ließ beim Bestreichen eines Schreibfehlers die Tinte praktisch verschwinden. Keine mühsamen Radierversuche mit angelecktem Gummi mehr, die stets eine immer dünner werdende Rubbelstelle im Papier hervorriefen. Wie viele Schulkinder mögen dem Erfinder, symbolisch natürlich, auf Knien gedankt - und den Produzenten zu Wohlstand verholfen haben. Der „Tintenkiller“ war erst Mitbringsel aus dem Westen, dann aus dem Intershop und schließlich gab es ihn in schlechterer Qualität auch in den heimischen Schreibwarengeschäften.

Ich nahm also rückseitig weißes A4-Papier aus einem Ablagekasten, in dem stets alles dafür vorgesehene Papier zu landen pflegte. So eine Ablage für Wiederzuverwendendes habe ich übrigens heute noch. Die linke Schreibgrenze markierten in etwa die Heftlöcher. Ich kniff es einmal längs und hatte so auch für den rechten Rand eine unsichtbare Grenzmarkierung. Dadurch blieb in der Mitte ein etwa neun Zentimeter breites Schreibfeld. Daneben war Platz genug für Korrekturen (so weit sie sich nicht „auskillern“ ließen) und für Ergänzungen. Es machte Spaß, derart schön und flüssig beschriebene Seiten anzulegen, auszutauschen, zu ergänzen oder abzuheften. Eleganter in der Sammelphase der Schreiberei als das Gehacke auf der Schreibmaschine.

Und in dieser Manier schrieb ich etliche Episoden auf für später. Die entsprechenden Manuskriptseiten habe ich nicht aussortiert und konnte sie deshalb jetzt in den Sardinientext einordnen - und manches davon umwandeln. Umwandeln? Na ja, die ehemalige Vorderseiten waren eben auch beispielsweise noch ältere Manuskriptseiten oder Anschreiben von Verlagen wie dem Kinderbuchverlag aus Berlin oder dem Heering-Verlag aus München. Einst ausgemustert und nun interessant und aufhebenswert für die Rekonstruktion von Vorgängen aus den siebziger und achtziger Jahren. Sparsamkeit hat sich schon immer irgendwie ausgezahlt!

nach

unten

nach

oben

* * *

Tauchen auf Sardinien

Mein Gepäck ist nicht gerade das leichteste: 45 Kilogramm, darunter eine Tasche mit Rädern, die eine Unterwasserkamera, zwei Blitzlichtgeräte und Ersatzteile birgt. Einen Rucksack mit der Taucherausrüstung. Einen Kunststoffbeutel mit 70 Farbfilmen. Eine Fototasche mit etlichen Pentaconsix-Zubehör. Ein Zelt. Schlafsack. Ach ja und irgendwo auch ein Handtuch und die Zahnbürste. Ein letztes, halb entschuldigendes Winken an die Zuhausebleibenden. Dann trennt die Sichtblende wie eine vorgeschobene Front den Heimatboden in zwei Welten. Berlin-Schönefeld, Mittwoch, den 23. Juni 1982.

Der weißrote Metallvogel strahlt im Sonnenlicht und schluckt Passagier um Passagier. Ich bugsiere betont lässig die 20-Kilogramm-Kameratasche an den Stewardessen vorbei, als handele es sich um ein Schminktäschchen. Nummerierte Sitzplätze gibt es zu jener Zeit noch nicht und Bescheidenheit an der Gangway schließt normalerweise einen Fensterplatz aus. An jenem Mittwoch aber nicht, denn die Maschine ist nur zu zwei Dritteln besetzt.

Unsere Abflugzeit verstreicht. Die Motoren sind wieder verstummt. Ein Pilot und zwei Mechaniker in Overalls hasten durch den Gang. Sofort regt sich die Fantasie und lässt Vermutungen steigen wie Luftballons. Alles ist denkbar, befindet man sich nur selbst an Bord. Schon scheint der Flug, ja das Leben in Gefahr. Wir können mit mechanischen Hilfsmitteln zwar tauchen und fliegen, aber bereits geringste technische Mängel enthüllen, was wir dennoch immer bleiben: Erdenwesen, die am liebsten auf eigenen Plattfüßen stehen.

Eine halbe Stunde später jagt die TU in zehn Kilometer Höhe durch das ausgeblichene Blau des Himmels. Einmal heißt es, unter uns läge Wien. Wien, einst ein glanzvoller Name in der europäischen Geschichte, heute unter anderem ein neutraler Treff internationaler Schmuggler, etwa in Waffen und elektronischen Baugruppen? Na und? Die Höhe schafft Distanz und degradiert diese Stadt, wie jede andere, zu einer unscheinbaren Ansammlung verschiedenfarbig abgestufter Karrees.

Nach rund zwei Stunden Flug setzt die Maschine auf und rollt zehn Minuten durch eine kahle Landschaft, in der kaum eine Pflanze grünt. Flughafenanlagen rücken in das Blickfeld: Aeroporta Leonardo da Vinci. Der Motorenlärm erlischt.

Noch ist die Ankunft nicht Wirklichkeit: Zu rasch war der Sprung über Grenzen und Länder, zu unscheinbar ist die Ausgangshalle des Flughafens.

Es fehlt die erwartete Repräsentanz westlichen „Way of life“ - oder was man dafür hält. Lediglich unübersehbare, mehrsprachige Schilder weisen auf erste erforderliche Korrekturen bisherigen Lebensstiles: Die Tafeln warnen vor Diebstählen und raten aus Sicherheitsgründen zum baldigen Verlassen des Gebäudes.

Doch als der stadtwärts fahrende Zubringerbus plötzlich das Kolosseum umrundet, ist angesichts der berühmten Ruine kein Zweifel möglich: Ich bin in der „Stadt aller Städte“, in der so genannten ewigen Stadt - Rom!

Mir bleiben drei Tage Zeit für eine erste Besichtigung. In der Rezeption des am Stadtrand liegenden Zeltplatzes erhebt sich ein großes Hallo. Camper aus der DDR gehören hier ja nicht gerade zum Alltag.

Mindestens 30 Stunden lang sause ich durch Rom, gegängelt von den Empfehlungen des Reiseführers, beladen mit schweren Kameras und halb betäubt von der Flut neuer Eindrücke, der Hitze und den Auspuffgasen des höllischen Verkehrs. An erster Stelle steht natürlich das Bestaunen der aus vielerlei Gründen bedeutsamen Bauwerke und historischen Orte, beispielsweise der Petersplatz mit dem Dom, das Forum Romanum, die Engelsburg und selbstverständlich das Kolosseum. Doch von all dem hier zu erzählen, sprengt den Rahmen dieses Berichts. Es ist mir nicht möglich, diese überwältigenden Erlebnisse zu unterschlagen. Deshalb erscheinen sie in der nächsten Episode, in „Zwischenaufenthalte“. Mindestens 30 Stunden lang sause ich durch Rom, gegängelt von den Empfehlungen des Reiseführers, beladen mit schweren Kameras und halb betäubt von der Flut neuer Eindrücke, der Hitze und den Auspuffgasen des höllischen Verkehrs. An erster Stelle steht natürlich das Bestaunen der aus vielerlei Gründen bedeutsamen Bauwerke und historischen Orte, beispielsweise der Petersplatz mit dem Dom, das Forum Romanum, die Engelsburg und selbstverständlich das Kolosseum. Doch von all dem hier zu erzählen, sprengt den Rahmen dieses Berichts. Es ist mir nicht möglich, diese überwältigenden Erlebnisse zu unterschlagen. Deshalb erscheinen sie in der nächsten Episode, in „Zwischenaufenthalte“.

Am Sonnabend buckele und karre ich mein Gepäck zum Hauptbahnhof, fahre mit dem Zug zu der 60 Kilometer entfernten Hafenstadt Civitavecchia und verlasse am Abend mit einem Fährschiff das italienische Festland. Sardinien, nach Sizilien die zweitgrößte Insel im Mittelmeer, liegt rund 180 Kilometer weiter draußen auf See.

nach

unten

nach

oben

Ankunft

In den frühen Morgenstunden des 27. Juni schwanke ich dann über Eisenbahngleise aus dem Fährschiff. Der unstete Gang ist nicht Folge der überraschende Begegnung in der italienischen Schiffsmesse mit heimatlichem Exportgut: Berliner Bürgerbräu, produced and bottled in the GDR. Die Ursachen sind gewichtiger Natur: 40 Kilogramm Gepäck.

Ein dichter Wolkenteppich hängt wie ein alter feuchter Filz über dem Golfo di Aranchi. Der Hafenvorplatz schwimmt im sanften Licht eines Dutzend Laternen. Jenseits des Platzes ragen hochformatige Quader in die Nacht: Neubaublöcke. Nirgends ein Ortsplan, kein Wegweiser, kein Mensch. Die wenigen Ankömmlinge sind in PKWs gestiegen und unbekümmert ob meines neidischen Blicken abgefahren. Nur ein schwedisches Studentenpaar steht genauso ratlos auf dem Vorplatz herum wie ich. Wie finden wir bloß den Bahnhof? Es ist halbdrei. Irgendwo kläfft ein Hund. Zu aller Freude beginnt auch noch der Filz zu tropfen.

Ich habe eine Idee: den Schienen folgen, die aus dem Bahngelände führen. So müsste man doch zum Bahnhof gelangen. Als die Gleise aber auf einer anderen Strecke münden, ist unser Latein abermals zu Ende. Nach links? In diese Richtung vermuten wir den Ortskern. Es ist selbstverständlich die falsche Richtung! Eine halbe Stunde später plumpsen wir aufseufzend auf die Bahnhofsbänke. Bis zur Abfahrt des nächsten Zuges sind noch drei Stunden Zeit. Ich ziehe den Anorak enger. Es ist kalt im sonnigen Süden.

Die Nacht geht zu Ende. Das Zeiteisen sagt 5.30 Uhr. Jenseits der Bahnlinie wachsen aus dem Dämmer die harmonischen Konturen eines schönen pinienumstandenen Gebäudes. Eine hochhaushohe Felswand erhebt sich in etwa 1000 Meter Entfernung. Das graue Licht der ersten Morgenstunden weicht dunkelvioletten Schattierungen, die wiederum immer mehr verblassen. Die Szenerie gewinnt zunehmend an Details: Versatzstücke aus dem Fundus eines in Süditalien spielenden Theaterstückes. Dann scheint der überirdische Regisseur eine weitere Anweisung gegeben zu haben: Ton ab! Jäh endet die nächtliche Stille. Wie eine Flut ergießt sich das Schrillen der Zikaden, verstärkt durch Vogelstimmen, über die kleine Station. Um 5.40 Uhr wird die Bahnhofsbeleuchtung ausgeschaltet. Es ist fast heller Tag.

Pünktlich läuft der kleine Triebwagen mit einem Anhänger ein. Wir entern den Wagon. Binnen 30 Minuten erreicht er Olbia. Ich verabschiede mich von den Schweden. Sie reisen weiter mit der Bahn zu Freunden in den Süden Italiens. Mein nächstes Ziel liegt genau in entgegen gesetzter Richtung: Palau. Als Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel ist dieser Ort am einfachsten mit dem Taxi oder dem Bus zu erreichen. Die Distanz beträgt 40 Kilometer. Das Taxi scheidet als vermutlich zu teuer aus. Ich schultere Taschen und Säcke und rolle los, um die Bushaltestelle zu suchen.

nach

unten

nach

oben

Olbia

ist eine Stadt mit 38 000 Einwohnern (1980), seit Jahrhunderten Zentrum der sardischen Korkindustrie und der am häufigsten benutzte Hafen Sardiniens. Die aus Genua, Livorno und vor allem aus Civitavecchia (ein etwas 60 Kilometer nordwestlich Roms gelegener Ort und Hafen) kommenden Schiffe legen auf der kleinen Isola Bianca an. Mehr als eine halbe Million Menschen gehen hier jedes Jahr an Land. Ein anderthalb Kilometer langer Damm führt von der Insel in die Stadt. Die Fährschiffe der italienischen Staatsbahn, mit der auch ich gekommen bin, landen dagegen stets im 20 Kilometer von Olbia entfernten Golfo Aranchi. Im Nachhinein bin ich froh über den Zufall, dort angekommen zu sein. Es ersparte die Schlepperei über den Damm und erlaubte die Beobachtung eines Tagesanbruchs. Sonnenuntergänge zu erleben ist ja kein Problem. Aber Aufgänge?

Von Olbia aus fahren viele Busse in alle möglichen Richtungen. Die Straßen zu den großen Touristenzentren sind die meist benutzten Strecken Sardiniens. Also muss es in Olbia auch einen Busbahnhof geben oder eine zentrale Haltestelle. Ich suche die in Frage kommenden Vokabeln aus dem Sprachführer und lese sie dem erstbesten Sarden vor. Si, si und entsprechende Handbewegungen erklären den Kurs. Grazie! Ich biege um die Ecke in den Corso Umberto. Noch einmal: prego, si, si und grazie. Etwa drei Dutzend meist junger lärmender Menschen und eine fast gleich große Zahl von Tragegestellrucksäcken in einer Art zur Straße hin offenen Innenhof sind untrügliche Merkmale der gesuchten Haltestelle.

Zwei oder drei einheimische Familien sitzen abseits im Schatten auf ihren Koffern und Taschen. Die älteren Leute tragen schwarze Kleidung. Alle schweigen. Ich blicke zu den jungen Touristen hinüber. Welch ein Gegensatz! Fünf Minuten später kommt der Bus nach Palau.

Die Straßen sind gut ausgebaut. Der Bus ist modern, bequem und mit 1300 Lire einschließlich Gepäck (etwa 1,25 Euro) für die fast einstündige Fahrt erstaunlich billig. Ich kuschele mich in die Polster und genieße die sich längst der Straße entfaltenden Bilder von Orten und Landschaften: die Gallura. Viel sehe ich nicht. Mir fallen bald die Augen zu.

Der Bus stoppt direkt vor dem Hafen auf einem fast rechtwinkeligen Platz, an deren drei Seiten Fährschiffe liegen. Sie fahren vor allem nach La Maddalena, aber auch zu einigen anderen Orten und Inseln im Maddalena-Archipel. Auf dem Platz herrscht das sprichwörtliche Treiben wie auf dem Jahrmarkt. Ich buckele und karre meine 40 Kilogramm zu dem Taxistand. Drei knallgelbe Wagen schmoren in dem ersten heißen Licht des Vormittags. Ich erkläre mein Ziel: Campéggio L’Isola die Gabbiani. Campingplatz Möweninsel. Si, si signore!

nach

unten

nach

oben

Auf der Campingplatz Möweninsel

Der Campingplatz liegt etwa 8 Kilometer östlich Palaus. Er überzieht fast das gesamte Areal der Isola Cavalli, ist ungefähr 800 Meter lang, halb so breit und über einen 30 bis 30 Meter schmalen, aber langen Damm mit dem Festland verbunden. Große Flecken Macchia, hier mannshohes undurchdringliches Buschwerk und Felsen zergliedern das Gelände. Die Zelte und Wohnwagen stehen weit verstreut auf zufällig unbewachsenen Flächen und auf aus der Macchia gerodeten Nischen.

Am Ende der nach Norden ausgestreckten Isola Cavalli kampiert die „Interessengemeinschaft für Meeresbiologische Forschung“ (IGMF), eine Vereinigung meeresbiologisch interessierter Sporttaucher aus Westberlin. Hier werde ich Sporttaucher aus Westberlin, der BRD und Großbritannien treffen, um als Unterwasserfotograf an dem so genannten Projekt Sardinien mitzuarbeiten und außerdem um Fotos für meinen Bildband über das Mittelmeer anzufertigen. Geplant ist eine über mehrere Jahre reichende Bestands- und Zustandsaufnahme der Fauna des Maddelena-Archipels, also der unmittelbar vor dem Zeltplatz liegenden Inselwelt. Mit diesen Unterlagen soll über den World Wildlife Fund für die Einrichtung von Unterwasser-Naturschutzzonen im Maddalena-Archipel plädiert werden. Der World Wildlife Fund ist eine international tätige Organisation zum Schutz frei lebender Tiere. Ihr Symbol ist der Pandabär. Es klingt großartiger, als es sich in der Praxis dann erweist. Aber die Idee ist gut und wie ich dazu kam, wurde schon erläutert. Am Ende der nach Norden ausgestreckten Isola Cavalli kampiert die „Interessengemeinschaft für Meeresbiologische Forschung“ (IGMF), eine Vereinigung meeresbiologisch interessierter Sporttaucher aus Westberlin. Hier werde ich Sporttaucher aus Westberlin, der BRD und Großbritannien treffen, um als Unterwasserfotograf an dem so genannten Projekt Sardinien mitzuarbeiten und außerdem um Fotos für meinen Bildband über das Mittelmeer anzufertigen. Geplant ist eine über mehrere Jahre reichende Bestands- und Zustandsaufnahme der Fauna des Maddelena-Archipels, also der unmittelbar vor dem Zeltplatz liegenden Inselwelt. Mit diesen Unterlagen soll über den World Wildlife Fund für die Einrichtung von Unterwasser-Naturschutzzonen im Maddalena-Archipel plädiert werden. Der World Wildlife Fund ist eine international tätige Organisation zum Schutz frei lebender Tiere. Ihr Symbol ist der Pandabär. Es klingt großartiger, als es sich in der Praxis dann erweist. Aber die Idee ist gut und wie ich dazu kam, wurde schon erläutert.

Ich schleife die Kamerakarre über die Hügel des Zeltplatzes. Seine Pfade verzweigen sich, tauchen ein in Macchiadickichte. Auf einer Anhöhe, hinter einem scharfen Knick des zufällig eingeschlagenen Hohlweges, weitet sich erneut das Blickfeld. Ich sehe eine vom Blau des Meeres eingefasste Felszunge: das Ende des Zeltplatzes. Wohnwagen, Menschen, Zelte und Pkws in unregelmäßiger Gruppierung bilden bunte Farbtupfer in dem Grün und Ocker von Vegetation und Fels. Schaumkronen tanzen auf den Wellen. In der Ferne ragen Inseln aus der See. Ich starre in die Landschaft wie das Kaninchen auf die Schlage. Der salzige Atem des Meeres weht herauf. Und dann erkenne ich Eveline und Manfred. Ich bin angekommen . . .

nach

unten

nach

oben

Unterwasser-Naturschutzgebiete

Die Idee, auch unter Wasser Naturschutzgebiete einzurichten, ist bereits zwei Jahrzehnte alt. Sie kommt, wie so vieles auf der Welt, aus den USA. Ende der fünfziger Jahre wurden vor Key Largo die Grenzen des ersten UW-Reservats festgelegt.

Key Largo ist eines der nördlichsten Glieder aus der sich um die Südspitze Floridas ziehenden Inselkette; bis etwa 1930 ein kaum beachtetes Fleckchen. Aber dann kam die Souvenirindustrie in Schwung. Als Erstes durchkämmten Schildpattsammler auf der Suche nach weiteren verwertbaren Materialien die Riffe Key Largos nach Trompetenschnecken. Nachdem diese kaum noch zu finden waren, richtete sich ihr Interesse auf große baumartige Korallenstöcke. Was für schöne Andenken? Aber Korallen sind sehr hart. Also her mit dem Sprengstoff. Die Korallentaucher hatten sich gerade so richtig etabliert, stieß eine weitere mörderische Truppe hinzu: Unterwasserjäger. Das Sporttauchen war Anfang der fünfziger Jahre gerade in Mode gekommen. Die Unterwasserjäger erbeuteten alle erreichbaren großen Fische.

Mitte der fünfziger Jahre erreichte die Zerstörung katastrophale Ausmaße. Verantwortungsbewusste Sporttaucher und Meeresbiologen begannen Sturm zu laufen gegen die Vernichtung dieses relativ leicht erreichbaren Areals - nicht einmal 100 Kilometer von Miami entfernt und 7 bis 13 Kilometer vor der Küste gelegen - in dem einzigen noch lebenden Korallenriff der nordamerikanischen Atlantikküste. Chefredakteur John Pennekamp vom Miami Herald schaltete sich mit scharfen Pressekampagnen ein. Gleichzeitig gab Dr. C. Voss vom Meeresbiologischen Institut der Universität Miami auf einer naturwissenschaftlichen Konferenz 1957 im Nationalpark Everglades von Florida einen schockierenden Bericht über Zustände vor Key Largo. Einmütig beschlossen die Konferenzteilnehmer bei der Bundesregierung den Schutz dieses Gebietes zu fordern. Die Bemühung all dieser Kräfte führte schließlich zum Erfolg: der 34 Kilometer lange und etwa 6 Kilometer breite Pennekamp-Korallenriff-Nationalpark entstand. Im Reservat ist strikt verboten: willentlich Zerstörungen und Veränderungen anzurichten, zu töten oder auch nur die kleinste Muschel mitzunehmen. Im Fall wissenschaftlicher Arbeiten bedarf es dazu einer amtlichen Genehmigung.

nach

unten

nach

oben

Bald kehrte Ruhe in das Riff zurück und mit ihr auch scheue und seltene Tiere. Aber die Ruhe währte nicht lange. Heute schwimmen jede Saison über 200 000 Taucher durch den Park. Auf Key Largo befinden sich per Kilometer mehr Tauchbasen als anderswo auf der Welt. Eine erfreulich anzusehende Natur ohne Menschen ist heute wohl nur denkbar, wenn sie ihm keine Chance zu einem leidlich erträglichen Leben bietet. Doch die Tauchführer achten sorgfältig auf den Schutz des Reservats. Sie wissen: Ihre Existenz hier basiert lediglich auf den akzeptablen Zustand der Unterwasserwelt. Tote Riffe gibt es genug auch an anderen Orten.

Madame Marcel Henry war vermutlich die nächste, der ein Unterwasser-Naturschutzpark zu verdanken ist. Sie übereignete dem französischen Staat den großen, in ihrem Besitz befindlichen Teil von Port Cros. Diese Insel gehört zu den Hyères-Inseln an der Côte d'Azur. Madame ahnte die künftige Entwicklung an den europäischen Mittelmeerküste und knüpfte an die Schenkung eine Bedingung. Sie wurde 1963 erfüllt. In diesem Jahr erklären die französischen Behörden Port Cros, einschließlich der Küste bis 600 Meter auf das Wasser hinaus, zu einem Nationalpark. In diesem Schutzgebiet ist sogar das Ankern verboten.

Sporttaucher berichteten 1982 begeistert: „Wenn man zum ersten Mal an den Felsenriffen taucht, ist man überwältigt. Die Klarheit des Wassers ist unbegreiflich. Ist man hier wirklich an der Côte d'Azur, wo ein ununterbrochener Strom von Unrat und Fäkalien ins Meer geleitet werden? Gorgonien von unverständlicher Größe, Steckmuscheln, wie man sie nur von Schilderung der Tauchpioniere kennt, stecken im sandigen Boden. Bis auf 35 Meter Tiefe reichen die Posidonien-Wiesen, in deren Schutz Garnelen, Tintenfische, Nacktschnecken, Schnecken, Muscheln, Seeigel und zahllose andere kleine Tiere ein buntes Leben entfalten.

In den Spalten und Höhlen der Felsen leben Zackenbarsche und Muränen, Langusten und Bärenkrebse, Drachenköpfe lauern auf ihre Beute. Längst haben die Tiere gelernt, dass ihnen von den Tauchern keine Gefahr droht. Ein mitgebrachtes Stück Fisch oder Fleisch macht den Taucher zum begehrten Mittelpunkt der Riffgesellschaft.“

Frankreich richtete weitere Naturschutzgebiete ein, die auch Küstenregionen mit umfassten: etwa auf Korsika und den Korsika vorgelagerten Inseln Cavalli und Lavezzi. Israel erklärte Teile des Roten Meeres zu Unterwasser-Schutzzonen. Australien schuf solche Parks und sicher noch ein halbes Dutzend anderer Länder.

Die italienische Regierung aber hat scheinbar genug andere Sorgen, um auch noch gegen die Jagdleidenschaft ihrer Bevölkerung vorgehen zu wollen: sei es etwa gegen die allherbstliche Drosseljagd mit Gewehren, Schlingen und Netzen oder die Unterwasserjagd mit Schussharpunen. Die italienischen Harpunettis sind an allen Küsten der Welt gefürchtete Widersacher der Naturfreunde und Unterwasserfotografen. Aber vielleicht gelänge es mit Hilfe des World Wildlife Fund die zuständigen Regierungsgewaltigen für den Maddalena-Archipel zu interessieren? - Und natürlich ist alles nicht ganz so uneigennützig wie es klingt. Die IGFM-Mannen haben sich Nordostsardinien seit Jahren als bevorzugtes Tauchreiseziel für die Sommerferien erkoren. Und da möchte man doch in einer recht heilen Welt tauchen, fotografieren und filmen. Aber, bitte schön, was spricht dagegen?

nach

unten

nach

oben

Sardinien I

Sardinien ist ungefähr 270 Kilometer lang, 145 Kilometer breit und bildet geologisch mit Korsika eine Einheit. Die 12 km breite Straße von Bonifacio trennt sie im Norden von Korsika. Das italienische und afrikanische Festland liegt etwa 180 Kilometer entfernt. Auch Sardinien ist im Prinzip ein in Nord-Süd-Richtung aus dem Meer ragendes Mittelgebirge aus Granit, allerdings nicht ganz so hoch und schroff wie Korsika. Von Tälern aufgespaltene Hochflächen und Ebenen trennen oder verbinden die einzelnen Massive. Die höchste Erhebung Sardiniens ist der Monte Linas mit 1836 Meter im Südwesten der Insel. Vielerorts bedecken Steinblöcke das Land, als habe ein überirdischer Sämann eine teuflische Saat ausgestreut. Und diese hier ist nicht schlecht aufgegangen. Sardinien ist ungefähr 270 Kilometer lang, 145 Kilometer breit und bildet geologisch mit Korsika eine Einheit. Die 12 km breite Straße von Bonifacio trennt sie im Norden von Korsika. Das italienische und afrikanische Festland liegt etwa 180 Kilometer entfernt. Auch Sardinien ist im Prinzip ein in Nord-Süd-Richtung aus dem Meer ragendes Mittelgebirge aus Granit, allerdings nicht ganz so hoch und schroff wie Korsika. Von Tälern aufgespaltene Hochflächen und Ebenen trennen oder verbinden die einzelnen Massive. Die höchste Erhebung Sardiniens ist der Monte Linas mit 1836 Meter im Südwesten der Insel. Vielerorts bedecken Steinblöcke das Land, als habe ein überirdischer Sämann eine teuflische Saat ausgestreut. Und diese hier ist nicht schlecht aufgegangen.

Zur Ostküste hin fällt der Gebirgszug steil ab, zur Westküste hin geht er in Hügelland über und dann in Ebenen. Die einzige größere Ebene Sardiniens ist das Campidano; schmal, aber über 100 Kilometer lang auf der Achse Cagliari und Oristo im Südwesten gelegen und zugleich meist fruchtbares Getreideland. Wie überall in Süditalien ist auch auf Sardinien das Wasser knapp. Aber immer mehr Stauseen zur Speicherung von Winterregen und dem Schmelzwasser aus höheren Regionen sowie dazugehörige Kraftwerke lindern den Mangel an Wasser und Energie.

Das sardische Klima ist typisch mediterran: Die Sommer sind heiß. An den Küsten steigen die Temperaturen auf 32 bis 38 Grad Celsius. Die Winter sind mild. In Meereshöhe sinkt die Quecksilbersäule nie unter den Gefrierpunkt. Niederschläge fallen nun häufiger. Doch schon steigt die Sonne von Tag zu Tag höher. Das Frühjahr bricht sehr zeitig an. Bereits im Januar blühen die ersten Narzissen. Bald bedecken auch Veilchen, Margeriten, Liliengewächse und andere Blumen die Hügel. Die Flora scheint förmlich zu explodieren. Farben von Gelb bis Violett, von Blau bis Rot überschwemmen die Insel. Ab Mai werden die Regenschauer selten. Der maßgebliche Faktor in der Mittelmeerflora - die Trockenheit während der in unseren Breiten üblichen Hauptvegetationsperiode - beginnt sich auszuwirken. Die häufigen Winde wirbeln Staub empor. Er lagert im Hochsommer als feiner Schleier über den Landschaften. Unter der Glut des Lichts verdorrt die Vegetation. Erst im September erwacht die Flora mit den nun wieder einsetzenden Regenfällen zu einem zweiten Frühling, einem späten Nachklang mit zarteren harmonischen Farben.

nach

unten

nach

oben

Wälder mit Edelkastanien, Eichen und Ahorn wachsen nur noch in wenigen Gebirgsregionen der Insel. Aber allerorts wuchert ein als Garigue bezeichnetes und bis zu anderthalb Meter hohes Kleingebüsch sowie die zwei bis zu vier Meter hohe undurchdringliche Macchia. Sie ist kräftiger ausgebildet als auf Korsika und besteht u.a. aus Kiefern, Zistosen, Mastix- und Heidesträuchern, aus Zwergpalmen, verkümmerten Eichen und aus mit Aromapflanzen durchsetztem Unterholz. Botaniker sprechen hier schon vom Macchiawald. An den Küsten gedeiht eine subtropische bis tropische Flora mit Kakteen, Feigen, Dattelpalmen, Orangen und Zitronen.

Die sardische Fauna wies lange Zeit einige Eigenarten gegenüber dem italienischen Festland, ja gegenüber ganz Europa auf: wenige Reptilien, aber viele Schildkröten und Greifvögel wie Geier, Falken und Adler. Das ursprünglich nur auf Sardinien vorkommende wildlebende Mufflonschaf und Wildkatzen waren häufig. Die in unseren Mittelgebirgen ausgesetzten Mufflons sind übrigens Importe aus Sardinien. In manchen Grotten der Felsküsten lebten viele Seehunde. Doch die italienische Jagdleidenschaft und Umweltveränderungen haben die Bestände drastisch gelichtet. Greifvögel, Damwild, Hirsche, Mufflons und Seehunde mussten unter Naturschutz gestellt werden, um sie vor völligem Aussterben zu bewahren. Häufigere Bewohner Sardiniens sind noch Wildschweine, Hasen, Wildkaninchen, Marder und Wiesel; auf den Feldern Rebhühner und Wachteln, in den Wäldern unter anderem Schnepfen. Überall in Sardinien leben Singvögel, an den Küsten Seevögel, eine bis zu 15 Zentimeter lange Erdkröte und unzählige Eidechsen.

nach

unten

nach

oben Die sardische Fauna wies lange Zeit einige Eigenarten gegenüber dem italienischen Festland, ja gegenüber ganz Europa auf: wenige Reptilien, aber viele Schildkröten und Greifvögel wie Geier, Falken und Adler. Das ursprünglich nur auf Sardinien vorkommende wildlebende Mufflonschaf und Wildkatzen waren häufig. Die in unseren Mittelgebirgen ausgesetzten Mufflons sind übrigens Importe aus Sardinien. In manchen Grotten der Felsküsten lebten viele Seehunde. Doch die italienische Jagdleidenschaft und Umweltveränderungen haben die Bestände drastisch gelichtet. Greifvögel, Damwild, Hirsche, Mufflons und Seehunde mussten unter Naturschutz gestellt werden, um sie vor völligem Aussterben zu bewahren. Häufigere Bewohner Sardiniens sind noch Wildschweine, Hasen, Wildkaninchen, Marder und Wiesel; auf den Feldern Rebhühner und Wachteln, in den Wäldern unter anderem Schnepfen. Überall in Sardinien leben Singvögel, an den Küsten Seevögel, eine bis zu 15 Zentimeter lange Erdkröte und unzählige Eidechsen.

nach

unten

nach

oben

Die Geschichte Sardiniens ähnelt in den Anfängen und Grundzügen der Geschichte fast aller großen Mittelmeerinseln. Allerdings reicht der Ursprung der sardischen Bevölkerung viel weiter zurück in die Vergangenheit. Schon Höhlenmenschen besiedelten die Insel. Vor 7000 Jahren soll Sardinien bereits eine eigene Kultur besessen haben. Waffenfunde aus dem zweiten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung offenbaren große Kenntnisse in der Herstellung und Bearbeitung von Metallen. Die „nuragische Kultur“ dauert etwa von 1600 bis 400 vor unserer Zeitrechnung. Nuragen (Nuraghi) sind aus Steinen geschichtete kegelstumpfförmige Turmhäuser mit meist zwei Stockwerken. Heute stehen immer noch etwa 7000 dieser Bauwerke. Die Nuragen gelten als die bedeutendsten Denkmale aus der Vorkultur des Mittelmeerraums. Die Nuragenmenschen leben vielleicht bis in das fünfte Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung relativ unbehelligt und friedlich im Landesinnern neben den an der Küste wohnen Einwanderern wie dem sich Shardana nennenden Menschenschlag und später den Phöniziern. Sie hinterlassen uns außer Nuragen und Hünengräbern vor allem etwa 400 in aller Welt bewunderter Bronzefiguren: meist männliche Gestalten, Fabelwesen, Tiere und Boote. Die Skulpturen erinnern an bedeutende Werk moderner Kunst. Sie könnten genauso gut in unserem Jahrhundert entstanden sein.

Im fünften Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung kommen mit Schiffen, Feuer und Mord die Karthager. In diese Zeit fallen vermutlich die Anfänge des für Sardinien typischen Banditentums. Um 238 vor unserer Zeitrechnung landen die Römer und besiegen - ausgleichende Gerechtigkeit - die Karthager. Sie verschonen aber die Ureinwohner. Wie auf Korsika herrschen nun über 600 Jahre Frieden; abgesehen von allerlei Fehden und kleinen Räubereien. Der Friede endet jäh mit dem Einfall der Vandalen. Ihnen folgen Byzantiner, Langobarden, Sarazenen, Mauren . . . Die Pisaner und Genuesen kommen fast gleichzeitig und kämpfen auch noch untereinander um das fremde Land. 1323 landen spanische Soldaten. 1478 wurde von ihnen das letzte sardischen Heer geschlagen. Die Spanier richten sich auf Dauer ein und „hispanisieren“ im 16. und 17. Jahrhundert die Insel. Sie bauen Kirchen, gründen von Geistlichen geleitete Universitäten, ernennen einen Obersten Gerichtshof - und schleppen aus Sardinien, was sich nur zu schleppen lohnt. Viel ist es allerdings nicht. Die neue Amtssprache ist Katalanisch.

Der spanische Erbfolgekrieg und die Vereinbarungen zum Frieden von Utrecht (1713) enden unter anderem mit dem Ergebnis, dass Sardinien in den Besitz Österreichs gerät. 1720 vereinigt das österreichische Herrscherhaus Savoyen Sardinien mit Piemont und ernennen es zum Königreich Sardinien. Der Strudel der Revolutionen von 1848/49 erfasst auch Sardinien. König Karl Albrecht erklärt Österreich den Krieg. Doch schon nach wenigen Niederlagen verzichten die sardischen Fürsten auf das Revolutionieren, schließen Frieden mit Österreich und nehmen in konterrevolutionären Feldzügen ihrem Volk die meisten Errungenschaften wieder weg. Bei aller Rückständigkeit ist aber Sardinien das erste italienische Land, das sich für die Unabhängigkeit und Einheit Italiens einsetzt; und zwar nicht nur mit Worten. 1861 wird Vittorio Emanuele II. König von Italien. Zehn Jahre später ist die Einigung Italiens abgeschlossen und Sardinien Teil der Republik.

Aus den folgenden Jahrzehnten ist über die weitere Entwicklung Sardiniens kaum Wesentliches zu berichten. Die Insel liegt nicht nur geografisch am Rand Italiens. Mehr als vier Fünftel der Bevölkerung sind Analphabeten. Agrarreformen scheitern am Konservatismus der Sarden. In den Ebenen und an den Küsten wütet wie eh und je die Malaria.Von Mussolini gibt es mehr Propaganda als Investitionen. Im Zweiten Weltkrieg ist die Insel eine wichtige Luftflottenbasis für Operationen im Mittelmeerraum. Im September 1943 landen amerikanische und englische Truppen und besetzen kampflos Sardinien.

Zwei für das künftige Geschick Sardiniens wichtige Ereignisse fallen in die Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Februar 1948 erhält Sardinien den gesetzlichen Status einer autonomen Region. Die Sarden sind zwar nicht so erpichte Separatisten wie etwa die Sizilianer, doch erleichtert es der Landesregierung die wirtschaftliche Entwicklung Sardiniens. Und so ist nun Sardinien eine autonome Region der italienischen Republik mit eigener Verwaltung, in gewissem Umfang auch eigener Gesetzgebung, einem sardischen Parlament und einer Landesregierung.

Zum anderen kann 1951 die 1946 mit Mitteln der Rockefeller-Stiftung und personeller Hilfe aus den USA aufgenommen Ausrottung der die Malaria übertragenden Mücken abgeschlossen werden. Wie kaum ein anderes Land unserer Breiten litt Sardinien unter dieser verheerenden Infektionskrankheit. So trug beispielsweise die kleine blühende Stadt Orestano den Beinamen „Grab der Fremden“. Nun, alles ist schon so lange her, eben Geschichte.

nach

unten

nach

oben

Erste Beobachtungen im Flachwasser

Ich habe es mir bald in einem etwas bequemeren Zelt von Manfred wohnlich eingerichtet und warte nun ungeduldig auf die ersten Tauchgänge. Der Mistral fegt mit Windstärke 6 bis 7 über Cavalli. Auf den Wellen tanzen weiße Gänse. An Tauchen ist bei diesem Seegang nicht zu denken. Die Abende sind kühl. Ich hole den dicken Pullover aus dem Rucksack. Ich habe es mir bald in einem etwas bequemeren Zelt von Manfred wohnlich eingerichtet und warte nun ungeduldig auf die ersten Tauchgänge. Der Mistral fegt mit Windstärke 6 bis 7 über Cavalli. Auf den Wellen tanzen weiße Gänse. An Tauchen ist bei diesem Seegang nicht zu denken. Die Abende sind kühl. Ich hole den dicken Pullover aus dem Rucksack.

Ich warte drei Tage. Allabendlich taucht am Horizont ein gezackter Scherenschnitt aus dem Dunkelviolett auf glühendem Untergrund aus dem schaumigen Wasser: die Konturen des von hier aus etwa 20 Kilometer entfernten Korsikas. Ein wunderschönes Bild für romantische Seelen und ein schlechtes Zeichen für Taucher. Solange das Eiland am Abendhimmel erscheint, bleibt das Wetter unverändert. Erst am Vormittag des Dienstags erlischt die Kraft des Windes. Die Aufruhr der Wogen verebbt. Die vielen Inseln und Klippen dämpfen hier rascher als im offenen Meer die aufgeschaukelten Schwingungen der Wasserteilchen.

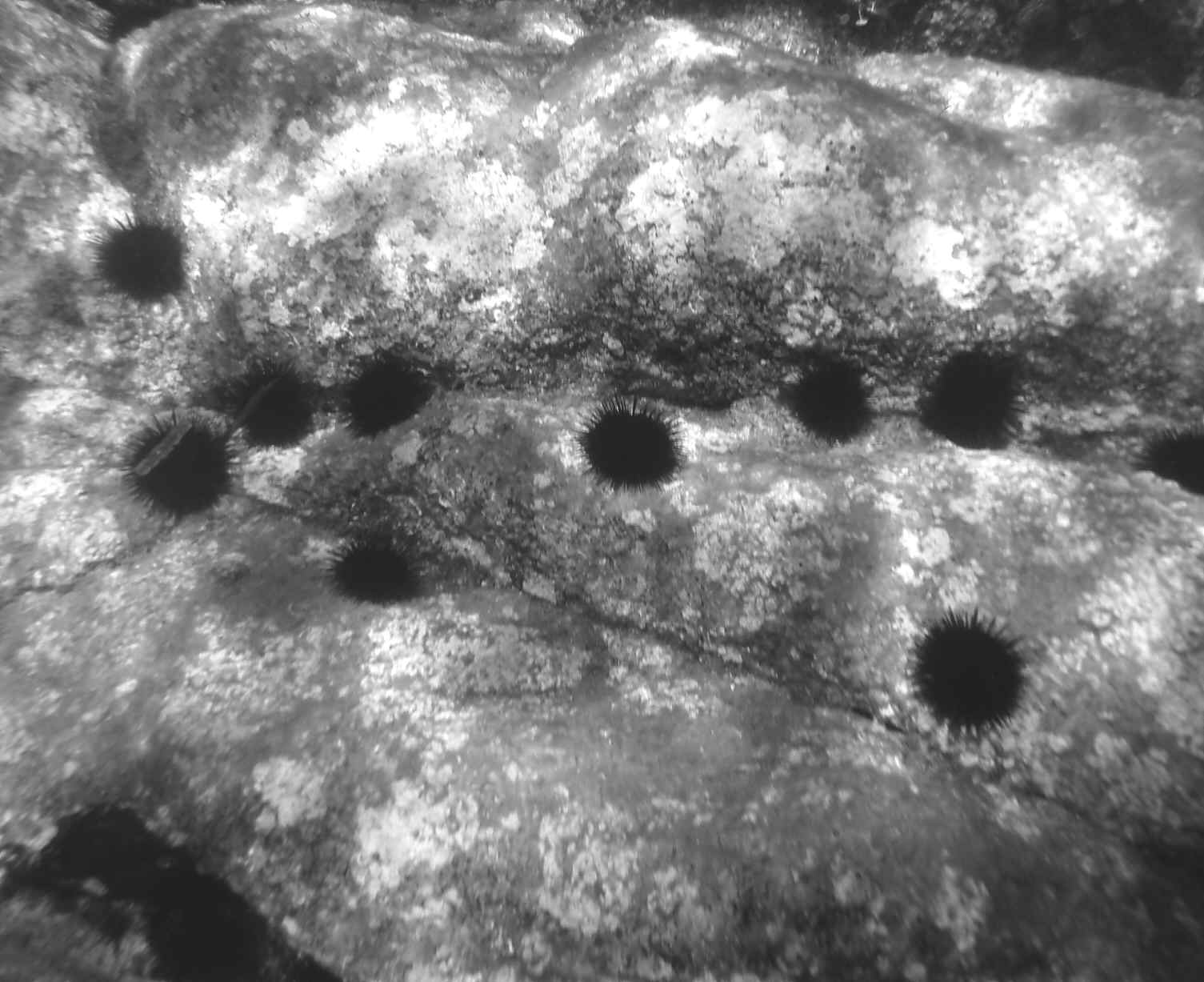

Am späten Nachmittag schlüpfe ich in den Taucheranzug, um mich in den kleinen Nischen der Klippen direkt vor dem Zelt umzusehen. Die ABC-Ausrüstung - Tauchmaske, Schwimmflossen und Schnorchel - mag für die erste Erkundung ausreichen. Ich balanciere über Felsblöcke und Steinseeigel ins Wasser.

Eine Teufelsbrut, diese Steinseeigel und Schwarzen Seeigel. Sie säumen zu Hunderten in Tiefen ab einem halben Meter fast alle Mittelmeerküsten mit ihren braunen oder schwärzlichen Stachelverhauen. Man mag sich vorsehen wie irgend möglich. Einmal gerät doch ein ungeschütztes Körperteil in ihre Nähe. Die Steinseeigel fixieren blitzartig die scharfen beweglichen Stacheln - und schon ist das schmerzhafte Malheuer geschehen. Autsch!

Ich lege mich vorsichtig auf den Bauch und gleite in eine Art Kanal von drei bis vier Meter Breite. Am Ende öffnet er sich in die offene See. Die „Kanalwände“ reichen bis dicht unter die Oberfläche, bestehen aus unregelmäßigen Blöcken, sind dicht mit Grün- und Braunalgen bewachsen, von allerlei niederen Tieren besiedelt und natürlich mit Seeigeln gespickt. Den Grund bedeckt zunächst Kies, dann Sand. Ich finde später ein Parallelsystem dieser Rinnen. Vielleicht entstanden sie durch jene seit Jahrtausenden in Meer ablaufenden Wassermassen, die Regen und Stürme auf das Land warfen? Vielleicht sind es zufällige Ausbildungen? Doch in der Natur gilt eigentlich wenig das Wort der Fortuna.

nach

unten

nach

oben Ich lege mich vorsichtig auf den Bauch und gleite in eine Art Kanal von drei bis vier Meter Breite. Am Ende öffnet er sich in die offene See. Die „Kanalwände“ reichen bis dicht unter die Oberfläche, bestehen aus unregelmäßigen Blöcken, sind dicht mit Grün- und Braunalgen bewachsen, von allerlei niederen Tieren besiedelt und natürlich mit Seeigeln gespickt. Den Grund bedeckt zunächst Kies, dann Sand. Ich finde später ein Parallelsystem dieser Rinnen. Vielleicht entstanden sie durch jene seit Jahrtausenden in Meer ablaufenden Wassermassen, die Regen und Stürme auf das Land warfen? Vielleicht sind es zufällige Ausbildungen? Doch in der Natur gilt eigentlich wenig das Wort der Fortuna.

nach

unten

nach

oben

Die Sichtweite beträgt etwa 10 Meter. Die Wassertemperatur müsste bei 23 bis 24 Grad Celsius liegen. Aus den Felsspalten äugen possierliche Schleimfische. An einem großen Stein hängen wie halbierte Tomaten drei geschlossene Purpurrosen, neben der Wachsrose die häufigste Seeanemone des Mittelmeeres. Schon ranken die violett abgesetzten Tentakel einer Wachsrose aus dem Gestein. Fischschwärme tummeln sich über den Gründen. Und da - ich bin noch keine fünf Minuten im Wasser - leuchten aus einem von Gesteinsbrocken gebildeten höhlenartigen Unterschlupf die aufmerksamen Augen einer Sepia, einer zehnarmigen Tintenfischart. Aber ich habe keine Kamera mit! Auf Korsika vor anderthalb Jahren bekam ich diese Tierart während meines gesamten Aufenthaltes nicht zu Gesicht, geschweige denn vor den Fotoapparat. Also zurück, dass die Flossen sprühen.Autsch! Schon bin ich am Zelt.

Händeabtrocknen. Wühlen. Mit fliegenden Fingern den Film eingelegt. Das Blitzgerät angeschlossen, Probeauslösungen, Deckel drauf - hoffen, dass alles dicht ist und in Ordnung. Im Rahmen solcher Eilaktionen hat schon mancher Unterwasserfotograf seine Kamera ertränkt.

Die mit etwa 30 bis 40 Zentimeter Körperlänge ausgewachsene Sepia sitzt noch brav in der Felsnische und lugt durch ihre U-förmigen Pupillen. Sie hält zwei Tentakel wie Hörner empor und erinnert deshalb irgendwie an einen Ziegenbock. Wellen irisierender Farben laufen über ihren Körper. Mit den Farbänderungen kann sich die Sepia wie die meisten Kopffüßer bzw. Tintenfische binnen Sekunden der Tönung ihrer Umwelt anpassen. Der bevorzugte Lebensraum ist der Küstensaum mit Sandboden und die Seegraswiese. Die „Hörner“ sind die den Sepien eigenen Fangtentakel. Gelangt ein Beutetier, etwa eine Krabbe oder ein Fisch, in die Nähe einer hungrigen Sepia, so schleudert sie peitschenartig die beiden Fangarme um das Opfer, kontrahiert die Saugnäpfe, zieht den Nahrungsbrocken heran und umfängt ihn mit den acht anderen, jedoch wesentlich kürzeren Tentakel. Ein Biss besiegelt das Schicksal der Beute. Offensichtlich kommen meine 58 Kilogramm Körpermasse dafür aber nicht in Frage. Ich lasse viermal den Kameraverschluss klappen.

Ich streife über eine Stunde durch das bis zu drei Meter tiefe Areal. Das Weitwinkelobjektiv erfordert Motive von mindestens 30 Zentimeter Größe. Es fällt schwer, im Flachwasser so große Tiere zu entdecken. Ich fülle die restlichen zwei Drittel des Films mit Abbildern von Steinseeigel, einer rotbraunen Röhrenholothurie (eine eigentlich häufige, aber hier auch später insgesamt nur zweimal gesehene Seegurkenart) und einer grauolivfabenen Grundel, der im Seichten oft anzutreffenden Großen Meergrundel. Es ist nämlich bei Unterwasserfotografen üblich, möglichst erst dann wieder aus dem Bach zusteigen, wenn der Film voll ist - oder wenn man so vor Kälte schlottert, dass sich die Kamera von selbst auslöst. nach oben

Die Große Meergrundel ist mit maximal 27 Zentimeter Körperlänge die größte der in Küstennähe des Mittelmeeres vorkommenden anderthalb Dutzend Grundelarten. Sie sind selten länger als 20 Zentimeter und häufig schwer zu unterscheiden. Ein alle Grundeln kennzeichnendes Merkmal ist das zu einer Art Saugscheibe zusammengewachsene Bauchflossenpaar. Kleine weiße Striche auf der Unterlippe der Großen Meergrundel erinnern an ein Mausegebiss. Die Grundel liegt reglos und scheinbar in Gedanken versunken auf dem Grund. Ein Philosoph! Sie lässt mich ungerührt mit der Kamera mühen. Nur die jadegrünen glitzernden Augen verraten Wachsamkeit. Als ich ihr aus Versehen zu dicht auf die Flossen rücke, schnellt sie mit einem Satz einen halben Meter weiter, um wieder ihrer Lieblingsbeschäftigung nachzugehen: Abruhen. Alltagshetze ist jedenfalls keine Erfindung der Grundeln. Die Große Meergrundel ist mit maximal 27 Zentimeter Körperlänge die größte der in Küstennähe des Mittelmeeres vorkommenden anderthalb Dutzend Grundelarten. Sie sind selten länger als 20 Zentimeter und häufig schwer zu unterscheiden. Ein alle Grundeln kennzeichnendes Merkmal ist das zu einer Art Saugscheibe zusammengewachsene Bauchflossenpaar. Kleine weiße Striche auf der Unterlippe der Großen Meergrundel erinnern an ein Mausegebiss. Die Grundel liegt reglos und scheinbar in Gedanken versunken auf dem Grund. Ein Philosoph! Sie lässt mich ungerührt mit der Kamera mühen. Nur die jadegrünen glitzernden Augen verraten Wachsamkeit. Als ich ihr aus Versehen zu dicht auf die Flossen rücke, schnellt sie mit einem Satz einen halben Meter weiter, um wieder ihrer Lieblingsbeschäftigung nachzugehen: Abruhen. Alltagshetze ist jedenfalls keine Erfindung der Grundeln.

Mit dem schwindenden Tageslicht zerfließen alle Konturen. Das klare Wasser verwandelt sich in einen dunkelfarbenen Sirup. Mir wird es nicht nur kühl, sondern auch eine Spur unheimlich. Das Dutzend Strichelchen auf dem Kameragehäuse ist voll. Ich erklimme zufrieden das Ufer. Hier lässt sich’s tauchen.

Tauchen vor dem Zeltplatz

Mittwoch. Die See ist ruhig. Da sich keine Gelegenheit ergibt, in einem der Schlauchboote mitzufahren, beschließe ich im Flachwasser der Bucht auf der anderen Seite des Zeltplatzes zu arbeiten. Motive finden sich mit Geduld, ein wenig angelesener Sachkenntnis und Nahaufnahmevorsätzen in allen Regionen des Mittelmeeres. Überdies rät mir die Erfahrung: Fotografiere, was die Technik und das Wetter hält. Nur was man auf fotografischen Emulsionen besitzt, lässt sich getrost nach Hause tragen!

So um halb elf stiefele ich in schwarzem Taucherdress an barbusigem Bratfleisch, das in Varianten die Uferfelsen schmückt, vorbei ins Wasser. Ich wechsele im Laufe des Tages mehrmals das Objektiv, verbrauche vier Filme und bleibe sechs Stunden im Taucheranzug. Das Aktionsfeld ist eine von Klippen eingefasste Bucht mit teils sandigem und teils steinigem Boden. Auf und zwischen den Blöcken sprießen vielerlei Braun- und Grünalgen, vor allem die Cystoseira-Arten. Es ist nirgends tiefer als drei Meter. Meist schnorchele ich in metertiefem Wasser, benutze aber auch für zwei dreiviertelstündige Tauchgänge ein Presslufttauchgerät. nach oben

Sonnenkringel zittern über die sand- bis olivenfarbenen Gründe. Allerorts gleißen Schuppenkleider auf wie ferne Blinkfeuer. Einige Lippfische ergreifen die Flucht. Vorstreckbare fleischige Lippen, zumindest bei den Männchen zur Laichzeit - vor allem Mai bis Juli - prächtige Färbungen und eine durchgehende Rückenflosse mit einem längeren stachligen Teil kennzeichnen die Lippfische. Sie tummeln sich oft einzeln oder in kleinen Trupps über pflanzenreichen Untergründen und sind den ganzen Tag mit wellenförmigen Bewegungen der Rückenflosse und/ oder rudernden Schlägen der Brustflossen unterwegs. Bei Anbruch der Dunkelheit schmiegen sie sich meist an Steine oder unter Algen; die Meerjunker und die aus den tropischen Regionen des Atlantiks stammende Meerpfauen graben sich gar ein. Viele Männchen treiben Brutpflege und kümmern sich um den in schüsselförmigen Nestern abgelegten Laich. Sie halten die Nestmulde sauber, verjagen Feinde und fächeln mit den Brustflossen frisches Wasser über die Eier. Ich beobachte eines der brutpflegenden Lippfisch-Männchen. Es entfernt sich nie weiter als zwei Meter von der Laichmulde. Eine Streifenbarbe, ein mit langen Tastbarteln ausgestatteter Grundfisch, zieht den Boden durchwühlend vorbei. Zwei kleine Lippfische folgen wie Stöberhunde der Barbenspur und schnappen fressbare Partikel aus den Mulmwölkchen. Sonnenkringel zittern über die sand- bis olivenfarbenen Gründe. Allerorts gleißen Schuppenkleider auf wie ferne Blinkfeuer. Einige Lippfische ergreifen die Flucht. Vorstreckbare fleischige Lippen, zumindest bei den Männchen zur Laichzeit - vor allem Mai bis Juli - prächtige Färbungen und eine durchgehende Rückenflosse mit einem längeren stachligen Teil kennzeichnen die Lippfische. Sie tummeln sich oft einzeln oder in kleinen Trupps über pflanzenreichen Untergründen und sind den ganzen Tag mit wellenförmigen Bewegungen der Rückenflosse und/ oder rudernden Schlägen der Brustflossen unterwegs. Bei Anbruch der Dunkelheit schmiegen sie sich meist an Steine oder unter Algen; die Meerjunker und die aus den tropischen Regionen des Atlantiks stammende Meerpfauen graben sich gar ein. Viele Männchen treiben Brutpflege und kümmern sich um den in schüsselförmigen Nestern abgelegten Laich. Sie halten die Nestmulde sauber, verjagen Feinde und fächeln mit den Brustflossen frisches Wasser über die Eier. Ich beobachte eines der brutpflegenden Lippfisch-Männchen. Es entfernt sich nie weiter als zwei Meter von der Laichmulde. Eine Streifenbarbe, ein mit langen Tastbarteln ausgestatteter Grundfisch, zieht den Boden durchwühlend vorbei. Zwei kleine Lippfische folgen wie Stöberhunde der Barbenspur und schnappen fressbare Partikel aus den Mulmwölkchen.

Inzwischen bin ich an einem kleinen Felsblock angelangt. Eine Seeanemone reckt ihren Tentakelkranz aus einer Felsspalte. Ich lasse sie oben ins Bildfeld wandern. Jetzt bräuchte ich nur noch unten für die freie Ecke eine Brasse. Sie muss sich natürlich auch in dem kaum zehn Zentimeter breiten Tiefenschärfebereich einfinden. Ich visiere und lauere und warte. Die Minuten verrinnen. Ich produziere außerhalb des Objektfeldes die interessantesten einladendsten Mulmwölkchen. Aber die Brassen haben anscheinend begriffen, dass alles nur viel Staub um Nichts ist. Blöde Viecher! Als meine Haltung in einem Krampf umzuschlagen droht und ich gerade das Vorhaben aufgeben will, flitzt ein Schatten über die Mattscheibe. Eine Brasse hat sich meiner erbarmt. Sie spreizt sich wie ein Topmodell vor der Kamera. Mir gelingen zwei leidliche Fotos. Nette Fische, diese Zweibindenbrassen . . . Inzwischen bin ich an einem kleinen Felsblock angelangt. Eine Seeanemone reckt ihren Tentakelkranz aus einer Felsspalte. Ich lasse sie oben ins Bildfeld wandern. Jetzt bräuchte ich nur noch unten für die freie Ecke eine Brasse. Sie muss sich natürlich auch in dem kaum zehn Zentimeter breiten Tiefenschärfebereich einfinden. Ich visiere und lauere und warte. Die Minuten verrinnen. Ich produziere außerhalb des Objektfeldes die interessantesten einladendsten Mulmwölkchen. Aber die Brassen haben anscheinend begriffen, dass alles nur viel Staub um Nichts ist. Blöde Viecher! Als meine Haltung in einem Krampf umzuschlagen droht und ich gerade das Vorhaben aufgeben will, flitzt ein Schatten über die Mattscheibe. Eine Brasse hat sich meiner erbarmt. Sie spreizt sich wie ein Topmodell vor der Kamera. Mir gelingen zwei leidliche Fotos. Nette Fische, diese Zweibindenbrassen . . .

Der häufigste und neugierigste Lippfisch des Mittelmeeres ist der schlanke Meerjunker. Man braucht nur etwas Sand aufzuwirbeln oder sich mit einem anderen Tier zu beschäftigen - prompt kommen auch die schönen Meerjunker angehastet. Ein Teil der Meerjunkerweibchen hat im Alter das feminine Dasein satt. Sie hören auf, Eier zu legen, schmücken sich mit einem neuen Kleid aus leuchtendem Blau und Silber und mit einem orangefarbenen Zickzackband und - verwandeln sich in Männchen.

nach

unten

nach

oben

Brassen und Drachenköpfe

Fast einen ganzen Film verwende ich für Fotos von Ringelbrassen und Zweibindenbrassen, den sicher häufigsten Meerbrassen im Flachwasser des Mittelmeeres. Dafür entringe ich Manfred in einem kurzen Rededuell wieder eines seiner wohlbehüteten und mit 2000 Liter Luft gut gefüllten Einflaschen-Tauchgeräte und schleppe es hinab in die Bucht. Der Tauchgang ist ohne Risiko: Bei Gefahr braucht man sich nur hinzustellen und ist damit praktisch schon wieder an der Oberfläche. Dann beginnt das Geduldsspiel.

Langsam pirsche ich mich mit kaum merklichen Flossenschlägen in die Nähe eines kleinen Trupps von Zweibindenbrassen. Ich reduziere auch meine Atembewegungen. Die Luft perlt nur noch wie ein Strohhalm aus dem Lungenautomaten. Die Brassen wühlen in Algenbüscheln. Die Diplodusarten sind nämlich Pflanzenfresser. Mit zunehmender Annäherung werden sie unruhig wie Schüler, wenn die Pause naht. Dann zerfällt der Trupp. Einige verduften. Der Zwiespalt zwischen Furcht und Neugierde lässt die vier oder fünf übriggebliebenen Tiere unschlüssig über den Grund pendeln. Wir nähern uns einander schließlich bis auf einen Abstand von 30 oder 40 Zentimeter. Ich löse aus. Das grelle Blitzlicht bleibt auf die Brassen ohne Eindruck. Ich erprobe dann einen bei den einheimischen jungen Flussbarschen wirksamen Trick, um das Interesse der Tiere wach und sie damit selbst in der Nähe zu behalten: Ich rühre mit der Hand etwas Sand vor der Kamera auf. Ich hatte das schon ausprobiert und es funktioniert. Zwei Brassen durchforschen das Wölkchen nach Futter. Andere kommen witternd heran. Die Jagd nach Nahrung ist ja - neben der Fortpflanzung - das einzig wichtige Tagewerk der Tiere. In diesem Fall ist es freilich wieder nur viel Staub um nichts. Jedenfalls für die Brassen.

Ein anderer Tag beschert mir in dieser Bucht eine weitere interessante und auch ein wenig heikle Begegnung. Als ich mich bei der Suche nach einem leidlichen Bildausschnitt am Grund abstütze, rückt ein Algenstrunk neben meiner Hand ein wenig beiseite. Das Pflanzenbüschel besitzt große gelb geränderte Augen. Und jetzt erst erkenne ich einen in Form und Farbe den Algen ähnlichen plumpen Körper mit fransenartigen Hautlappen: ein Brauner Drachenkopf. Drei der fünf Drachenkopfarten des Mittelmeeres tragen giftige Rückenflossenstacheln und Kiemendornen. Zur Familie der Drachenköpfe gehören auch die bizarren Rotfeuerfische der Tropen. Ein enger Verwandter dieser Tiere ist ferner der giftigste Fisch der Welt, der im Indopazifik beheimatete Steinfisch. Auch der Braune Drachenkopf ist giftig. Das Gift entquillt den am Grund der Stacheln befindlichen Giftdrüsen und verursacht starke, langanhaltende Schmerzen. Schwellungen, Krämpfe, Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit und ansteigender Puls können Begleiterscheinungen sein. In der Literatur steht, dass Drachenkopfverletzungen selten sind, weil die Fische direkten Berührungen lieber ausweichen. Sicher ist es aber nicht, dass sich auch jeder Drachenkopf daran hält. Ein anderer Tag beschert mir in dieser Bucht eine weitere interessante und auch ein wenig heikle Begegnung. Als ich mich bei der Suche nach einem leidlichen Bildausschnitt am Grund abstütze, rückt ein Algenstrunk neben meiner Hand ein wenig beiseite. Das Pflanzenbüschel besitzt große gelb geränderte Augen. Und jetzt erst erkenne ich einen in Form und Farbe den Algen ähnlichen plumpen Körper mit fransenartigen Hautlappen: ein Brauner Drachenkopf. Drei der fünf Drachenkopfarten des Mittelmeeres tragen giftige Rückenflossenstacheln und Kiemendornen. Zur Familie der Drachenköpfe gehören auch die bizarren Rotfeuerfische der Tropen. Ein enger Verwandter dieser Tiere ist ferner der giftigste Fisch der Welt, der im Indopazifik beheimatete Steinfisch. Auch der Braune Drachenkopf ist giftig. Das Gift entquillt den am Grund der Stacheln befindlichen Giftdrüsen und verursacht starke, langanhaltende Schmerzen. Schwellungen, Krämpfe, Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit und ansteigender Puls können Begleiterscheinungen sein. In der Literatur steht, dass Drachenkopfverletzungen selten sind, weil die Fische direkten Berührungen lieber ausweichen. Sicher ist es aber nicht, dass sich auch jeder Drachenkopf daran hält.

Die Drachenköpfe sind Lauerer, also sehr bequeme Fische. Sie haben die Schwimmblase im Lauf der Entwicklungsgeschichte als überflüssig eingebüßt. Die Drachenköpfe warten, bis ein ahnungsloses Beutetier in Sprungweite passiert. Dann ein Satz und das gewaltige Maul aufgerissen. Schon steckt das Abendbrot durch den so erzeugten Sog zwischen den nadelscharfen Zähnen. Richtig munter werden die etwas unheimlichen Gesellen erst mit dem Einbruch der Dämmerung. Der Braune und der Kleine rote Drachenkopf fressen gern auch allerlei Krebstiere. Diese beiden Arten erreichen eine Länge von 20 bis 30 Zentimeter, der Große rote Drachenkopf schafft es bis zu 50 Zentimeter. Ungeachtet der etwas heiklen Handhabung bilden die Drachenköpfe den entscheidenden Bestandteil einer der berühmtesten Fischsuppen, der echten Marseiller Bouillabaisse. Ich lasse den Fotoapparat dreimal klicken. Mir ist eigentlich ein Drachenkopf vor der Kamera lieber als im Topf.

nach

unten

nach

oben

Ausfahrt nach Spargiotto

Mein kleines Zweimannzelt steht hinter Felsen ein wenig abseits der anderen Freiluftbehausungen. Es schmiegt sich dicht an mannshohes Gebüsch. Der Eingang ist gegen das nur wenige Meter entfernte Meer gerichtet - wieder aller Vernunft bei dem häufigen Wind! Mit steigender Sonne fliehen die Schatten und werden immer kürzer. Ab sieben Uhr strahlt das Licht über das ganze Zelte. Innen steigen die Temperaturen auf Werte um 40 Grad Celsius. Die Wärme weckt zuverlässig. Ich denke an eine eingeschaltete Backröhre und schlage den Zelteingang zurück. Mein Blick schweift über die Blütenstände von wildem Knoblauch, das Ufer, einer Gruppe vorgelagerten Klippen bis in die Inselwelt des Maddalena-Archipels. Ein leichter Dunstschleier schwebt über der Landschaft.

Heute ist Donnerstag, der 1. Juli 1982. Nichts deutet darauf hin, dass dieser Tag mir einen der schönsten Tauchgänge beschert.

Vormittags streife ich schnorchelnd durch das östlich der Cavallispitze gelegene Seegebiet, also in der „Bratfleischbucht“. Die UW-Kamera ist für Übersichtsaufnahmen eingerichtet, also auf „Landschaftsfotos“: mit Cystoseira und anderen Algen bewachsene Steinblöcke, Felsnischen, Neptunsgrasbüsche, Seeigelansammlungen und Ähnliches. Ich gehe nur ganz selten ohne UW-Kamera in Wasser - wenigstens nicht, solange die Apparate noch funktionieren.

Als ich wegen etwas Essbarem zu Manfreds Zelt trabe - die Familie Morzuch hat freundlicherweise meine leibliche Versorgung übernommen - fragt Wolfgang, ob ich Lust hätte zu einem Tauchgang mit Kalle vor Spagiotto. Er würde uns hinüberfahren. Keine Frage! Eine Stunde später stehe ich mit Sack und Pack an der Bootsanlegestelle: ein kleiner windgeschützter Teil an der östlichen Seite der Inselspitze mit einem Steinwall als Wellenbrecher und mit einem von den Bootseigenern angelegten System aus Bojen, Ankern und Festmacherleinen. Wir klettern in das Fahrzeug. Wolfgang startet den-18-Kilowatt-Motor. Das Boot tuckert gemächlich aus der Einfahrt Als ich wegen etwas Essbarem zu Manfreds Zelt trabe - die Familie Morzuch hat freundlicherweise meine leibliche Versorgung übernommen - fragt Wolfgang, ob ich Lust hätte zu einem Tauchgang mit Kalle vor Spagiotto. Er würde uns hinüberfahren. Keine Frage! Eine Stunde später stehe ich mit Sack und Pack an der Bootsanlegestelle: ein kleiner windgeschützter Teil an der östlichen Seite der Inselspitze mit einem Steinwall als Wellenbrecher und mit einem von den Bootseigenern angelegten System aus Bojen, Ankern und Festmacherleinen. Wir klettern in das Fahrzeug. Wolfgang startet den-18-Kilowatt-Motor. Das Boot tuckert gemächlich aus der Einfahrt

Wir sitzen - schon in unsere Kälteschutzanzüge gehüllt - in der bei diesen Fahrzeugen üblichen Manier auf den Schläuchen. Ich habe ein Schaumgummikissen an Bord. Freilich nicht für mich, sondern für die Kamera. Ich lege es über die Knie und platziere darauf den Apparat. Lieber blaue Flecken als blockierende Mechanismen. Kalle umklammert mit gleicher Affenliebe seine Filmtechnik. Wolfgang lacht und gibt Gas.

nach

unten

nach

oben

Der Motor heult auf. Sein Propeller quirlt eine sich v-förmig aufspaltende weiße Heckwelle in die blaue See. Das Boot reckt seinen Bug weit aus dem Meer und gerät ins Gleiten. Es rutscht nun wie ein motorisierter Wasserski über die Oberfläche. Doch die ist leider von Wind zu Wellen gefurcht. Immer wieder schlägt der flache Bootsboden ungeachtet barmender Bandscheiben hart wie ein Brett zurück auf das Wasser. Wir klammern uns mit der freien Hand an die umlaufende Halteleine. Das Schlauchboot kurvt um die Spitze von Cavalli und jagt hinaus auf das Meer.

Zieht man von der Spitze Cavallis, also von unserem Zeltplatz aus, eine Linie exakt nach Norden, so schneidet sie nach fünf Kilometer ein winziges Felseiland: Isola Spargiotello. Eine Passage von kaum mehr als drei Dutzend Meter trennt sie von der Isola Spargiotto. Diese Insel ist schon 500 Meter lang und 47 Meter hoch. Weitere 700 Meter östlich, an der engsten Stelle gemessen, liegt die etwa 2500 Meter lange wie breite und 157 Meter hohe Isola Spargi. Diese drei Inseln bilden den westlichsten Ausläufer des Maddalena-Archipels. Sie sind unbewohnt und bis auf manche Buchten Spargis auch schwer zu betreten. Schroffe Granitwände ragen aus dem bei Sonnenlicht türkisfarbenen Meer. Nur auf Spargi wachsen vereinzelt schmale Waldstreifen und mannshohe Büsche. Ansonsten sprießen lediglich Moose, Flechten und niederes Gesträuch aus nacktem Fels. Seevögel kreisen kreischend um die rotbraunen Klippen. Sie und die Ratten sind die Herren der Inseln.

Wir nähern uns der Leeseite Spargiottos auf Steinwurfweite. Wolfgang lässt den Anker ausrauschen. Der Meeresboden fällt hier zu steil ab, als dass man weiter draußen liegen könnte. Die Ankerleine muss wenigstens die dreifacher Länge der Wassertiefe besitzen. Anker halten nur gegen einen horizontalen Zug über den Grund. Bei zu kurzer Leine wird er leicht gehoben. Das Boot triebe ab - eine böse Überraschung für die ahnungslos zurückkehrenden Taucher! Andererseits: ein Wechsel von Wind oder Strömung könnte das Boot gegen die atemberaubenden Klippen drücken und beschädigen. Doch Wolfgang und Lothar werden nicht tauchen, sondern in der Nähe des Fahrzeugs bleiben. Wir - Kalle und ich - behängen uns mit der Tauchausrüstung. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung! Wieder nicken einander zu und plumpsen rücklings über Bord.

nach

unten

nach

oben

Die Felswände stürzen fast senkrecht ab bis auf ein halbes Dutzend Meter Tiefe. Mehrere Meter große Steinblöcke am Fuß der Wände leiten über zu einzelnen Seegrasfeldern und sanft geneigtem Meeresboden. Das Wasser ist glasklar. Mir schwindelt es einen Augenblick angesichts des ungeheuren Raumes, der sich unter mir weitet. Es steckt in der beklemmenden Sekunde auch die Furcht vor einem Absturz. Immerhin tauchte ich seit gut anderthalb Jahren nicht mehr in so klarem Wasser. Die Sichtweiten heimischer Regionen schwanken zwischen Null und wenigen Metern. Ich packe die Kamera. Unsere Daumen weisen nach unten. Gemächlich schweben wir hinab - wie Fallschirmspringer in bläulichem transparenten Sirup. Als wir den Grund erreichen, steht der Tiefenmesser auf zwölf Meter. Eine kurze Kontrolle der Kameras. Kalle dreht sich mit Blick auf den Armkompass in die Richtung des empfohlenen Kursus. Wir schwimmen los. Die Felswände stürzen fast senkrecht ab bis auf ein halbes Dutzend Meter Tiefe. Mehrere Meter große Steinblöcke am Fuß der Wände leiten über zu einzelnen Seegrasfeldern und sanft geneigtem Meeresboden. Das Wasser ist glasklar. Mir schwindelt es einen Augenblick angesichts des ungeheuren Raumes, der sich unter mir weitet. Es steckt in der beklemmenden Sekunde auch die Furcht vor einem Absturz. Immerhin tauchte ich seit gut anderthalb Jahren nicht mehr in so klarem Wasser. Die Sichtweiten heimischer Regionen schwanken zwischen Null und wenigen Metern. Ich packe die Kamera. Unsere Daumen weisen nach unten. Gemächlich schweben wir hinab - wie Fallschirmspringer in bläulichem transparenten Sirup. Als wir den Grund erreichen, steht der Tiefenmesser auf zwölf Meter. Eine kurze Kontrolle der Kameras. Kalle dreht sich mit Blick auf den Armkompass in die Richtung des empfohlenen Kursus. Wir schwimmen los.

Auf dem sandigen Boden mit seinen fast meterhohen Neptunsgrasbüschen zeigt sich auf den ersten Blick kaum Leben; abgesehen von den allgegenwärtigen Meerjunkern. Die Tiefe nimmt allmählich zu. Der Grund wird unebener. Steinblöcke zergliedern dem Boden. Dann öffnen sich gartenhausgroße Felsbrocken zu einer Art Hohlweg. Ich durchforsche die auf dem Gestein siedelnden Algen, Schwämme, Moostierchenkolonien und anderen Bewuchs nach fotogenen Arrangements für Übersichtsaufnahmen. Noch versage ich mir jede Aufnahme in der Hoffnung auf ungewöhnliche Motive. Die möglichen 12 Bilder sind oft viel zu schnell verschossen.

Kalle zeigt auf einen Großen Drachenkopf. Unbeweglich verharrt er in seinem Bett aus Cystoseira und Pfennigalgen. Bei natürlicher Beleuchtung, die seine rote Haut auf dunkelbraune Töne reduziert, fällt der Fisch mit seinen Hautfransen kaum auf in dem ähnlich scheinenden Pflanzenteppich. Drachenköpfe pflegen sich übrigens bis zu viermal im Monat zu häuten - ein biologischer Sonderfall. Das nun eingeschaltete Scheinwerferlicht enttarnt den Drachenkopf. Ihn stört das nicht. Die Giftstacheln sind eine zuverlässige und nur von den Fischern nicht akzeptierte Waffe. Sie wollen ihre Suppe. Ich schalte das Blitzlichtgerät ein. Der Drachenkopf rollt nur müde die Augen.

Kalle ist ein Dutzend Meter voraus und schwebt mit laufender Filmkamera an einer Wand. Ich hole ihn ein und warte, bis er sich von den Felsen löst. Wir signalisieren einander Wohlbefinden und gleiten weiter in das unbekannte Blau naher Ferne. Der Zeiger des Tiefenmessers überschreitet die 20-Meter-Marke.

Großer weiße Fächer Gestreckter Gorgonien recken sich nun in das freie Wasser. Es ist die erste Begegnung mit Hornkorallen im Mittelmeer. Da gibt es natürlich kein Halten mehr und kein langes Abwägen der Bilder. Ein mit etwa 30 Zentimeter Körperlänge ausgewachsenes Pfauenlippfischmännchen kreuzt unseren Kurs. Es trägt ein gelbliches und mit roten Längsstreifen versehenes Hochzeitskleid. Der schwarze Schwanzfleck leuchtet wie ein achterliches Auge. Dem Lippfisch scheint ein anderes Rendezvous wichtiger zu sein als das mit Fotografen. Das einzige abgelichtete Bild zeigt später nur ein sich empfehlendes Tier. Großer weiße Fächer Gestreckter Gorgonien recken sich nun in das freie Wasser. Es ist die erste Begegnung mit Hornkorallen im Mittelmeer. Da gibt es natürlich kein Halten mehr und kein langes Abwägen der Bilder. Ein mit etwa 30 Zentimeter Körperlänge ausgewachsenes Pfauenlippfischmännchen kreuzt unseren Kurs. Es trägt ein gelbliches und mit roten Längsstreifen versehenes Hochzeitskleid. Der schwarze Schwanzfleck leuchtet wie ein achterliches Auge. Dem Lippfisch scheint ein anderes Rendezvous wichtiger zu sein als das mit Fotografen. Das einzige abgelichtete Bild zeigt später nur ein sich empfehlendes Tier.

25 Meter tiefer. Vereinzelt spreizen sich schüttere Fächer Gelber Gorgonien. Entgegen meines Vorsatzes, die letzte Aufnahme erst kurz vor dem Abstieg auszulösen (denn ist der Film voll, findet sich garantiert auf dem Rückweg das tollste Motiv!), verschieße ich die Bilder elf und zwölf. Finis. Später, vor allem vor Lavezzi, sollte ich noch größere, schönere Gorgonien sehen. Aber wie das so ist: Stets setzt der erste Eindruck die Maßstäbe für die Erinnerung. Alles folgende ist nur noch Wiederholung. So intensiv wie bei diesem ersten tiefen Einstieg sollte ich nie wieder auf dieser Reise den Reiz der Unterwasserwelt empfinden: die durchmessbare Dreidimensionalität des Raumes, die Tiefe, das diffuse, alles in ein unwirkliches Blau hüllendes Licht und eine erstmals in natura geschaute Tierwelt wie große Lippfische, Drachenköpfe und vor allem Hornkorallen.

In 27 Meter Tiefe öffnet Kalle die Reserve, einen Ventil-Hebel-Mechanismus am Tauchgerät. Vier Fünftel seines Atemluftvorrats sind nun verbraucht. Er signalisiert mir diesen Sachverhalt mit einem der internationalen Taucherhandzeichen. Wir kehren zurück.

nach

unten

nach

oben

Sardinien II